前置き

顧問です。

冒頭から唐突ですが、私が福岡から仙台へ引っ越してきたのは18年前の2000年。東北のことを何も知らず、蔵王のことを「くらおう」、河北新報を「かわきたしんぽう」と読んで、新しい仙台での友人に正されたものでした。

ある夜、逃げ出すように蔵王に星を見に行ったことがありました。安月給の博士研究員になったものの、いろいろ上手くいかず将来が不安だったのでしょう。車の免許を持っていなかった私は、友人のまるまや君(仮名)にレンタカーを運転してもらって、山頂近くの賽の磧(さいのかわら)駐車場まで出かけたのでした。蔵王の星空は予想していたよりも綺麗ではなかったなというのが、当時の感想でした。

蔵王山は、宮城県と山形県の県境にあって、標高1300mほどの「賽の磧」へは、名取から車で90分くらいです。宮城県で星を撮影する人たちは、なんだかんだで蔵王に集まるみたいです。東方向は仙台市の明かりでいまいちですが、南には目立った町もなく暗い空が広がっています。

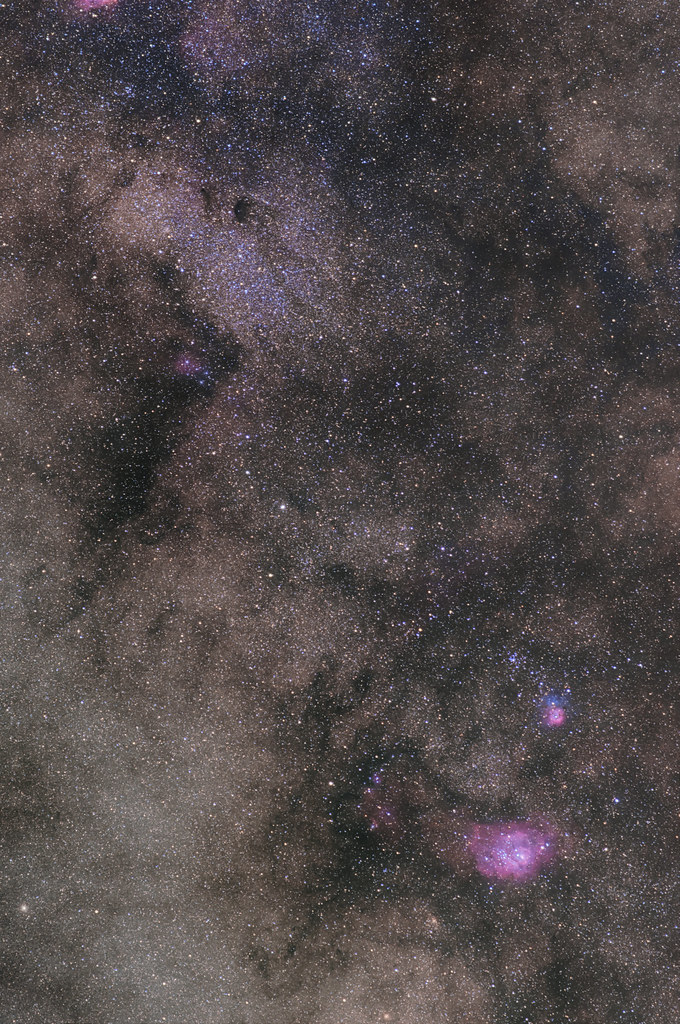

およそ12年ぶりに、賽の磧へ出かけてきました。夜半過ぎに駐車場に着くと、素晴らしく濃い天の川が横たわっていて、まるやま君と出かけたときは、空の状態が悪かったのだろうなと気づきました。

干潟星雲付近を撮影

平日だったので、SKYMemoRでお手軽な撮影です。標高の高さと南の暗さに期待して、南中高度が低いので普段はあまり撮影しない干潟星雲の周辺を撮影しました。

2018/5/15 干潟星雲(M8)、三裂星雲(M20)

カメラ:Canon 60Da

レンズ:Apo-Sonner 135mm F2->F2.8

露光:ISO1600 90sec x 22 + 45sec x 6 + 20sec x 6

マウント:SkyMemoRノータッチガイド

画像処理:DSSでフラット・スタック処理。HDR EflexProでHDR合成。PhotoShopでレタッチ。

独り言。

おきまりの構図なのです。あまりの星の多さに処理がべらぼうに難かしく、まだまだ改善の余地があります。干潟星雲の白とびを恐れてHDRをやってみたのですが、90sくらいの露光では、気にする必要はなかったみたいです。狙いに反して、HDRは最近の悩みであった星の色が出ない問題を改善してくれました。星の輝度分布が扁平にならないので、photoshopで色を引き出すことができたみたいです。とはいえ、まだまだ青が弱いように思えます。また、何でもかんでもHDRを施すことは無理があるので、飽和復元合成をできるようになりたいですね(星の位置合わせがネックになっています)。

天の川のこの付近は、高度が低いせいで星が全体的に赤っぽく、強調すると全体が真っ赤っかになってしまうことに悩みました。輝度マスクをつかってトーンカーブのRを下に凹ませる処置が、星の赤かぶりに有効でした。そのあと、チャンネル減算マスクで青を強調したら、三列星雲だけでなく、星の青も引き出せました。そこそこよくできたと思います。

今回、一人の撮影でしたが、元部員阿部を誘えばよかったなと思っています。今度誘います。