爆発する前に、測光しておかなければ!顧問はいらぬ焦燥にかられて、庭先でベテルギウスの明るさ測定に挑戦しました。

精度を求めると、どこまでも難しそうな星の測光。今回は、お気楽測定です。rawの保存ができるカメラとパソコン、三脚があれば誰でもできます(方法は、宮城県内の天文仲間kaerupapaさんにいろいろ教わりました)。

以下のような手順です:

- 測定の対象星を撮影する。シンチレーションの影響を抑えるために露光は20秒程度に。ISO感度や絞りは、対象星の輝度が飽和しないように調整する。また、対象星に近い明るさの星が、同一視野に入るようにしておく。

今回はこんな写真を撮りました。ベテルギウスの場合は、とても明るいので故意にピントをぼかして、飽和を防いでいます。レンズをF8くらいまで絞って、ISO100とし、ある程度ボカせば、20秒露光でもぎりぎり飽和しないと思います。

- フリーソフトのRaw2fitsをつかって、デジカメのraw画像をfitsに変換する。Raw2fitsは、こちら

からダウンロード可能。raw2fits.exeをデスクトップに置いておいて、その上にデジカメのrawファイルをドラック&ドロップするだけで、もとのrawファイルを、R,G1,G2,G,B,Lの5つのチャンネルに分解して、それぞれをfitsで出力してくれます。測光に用いるのはGチャンネルのファイルです。

- つぎに、こちら

から、これまた無料配布のMakaliiをインストールしておきます。このソフトはfitsしか読めません。さきほどのGチャンネルの画像を読み込みます。

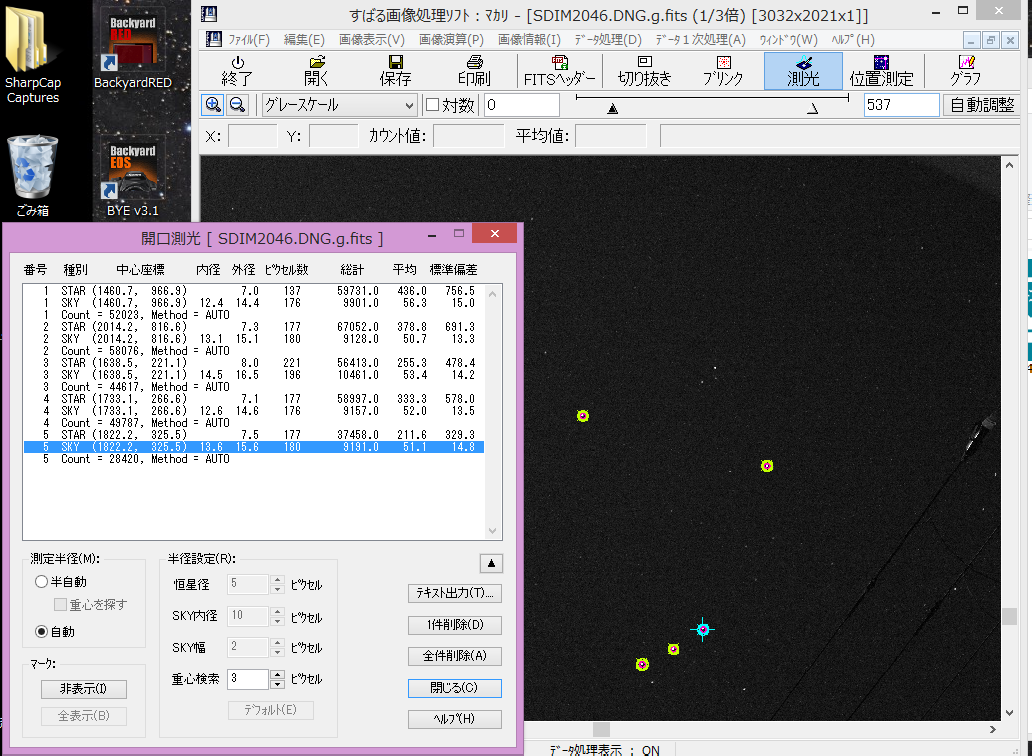

測光だけなら操作はとても簡単です。コマンドから「測光」をクリックして「開口測光」を選びます。測定したい星をクリックすると、星の輝度のカウント値と、周辺のSKYの明るさを計算してくれます。下の写真は、輝度を測定している様子です:

測定対象のベテルギウスのほか、比較のためベラトリクス、アルタニク、アルニラム、ミンタカを選びました。「テキスト出力」をクリックすれば、各データがCSVで出力されます。

より正確な測定のためには、Gチャンネルの画像はダーク減算、フラット補正、カブリ補正、大気補正など行わなければならないらしいのですが、今回は省略しました。 -

最後は計算です。測定対象の星の等級を

、比較対象の星の等級を

とします。

の値は、ステラリウムやウィキペディアとかで調べたV等級の値を使います。また、各々の画像上の明るさを

、

とすれば、撮影した写真から

と

の比が求まっています。それと等級の比は、Pogsonの式

で関係づけられる(らしい)。この式をexcelなど使って計算し、を求めれば良いわけです。

ただし、と

の値は、上の開口測光で得られた星の総計値から、周辺SKYの総計値を減じた値を用います。比較星が変光星でないことも確かめておきます。

-

例えば、アルタニクを比較星に選んだ場合、そのV等級は1.64、星とSKYのカウント値の差は67052-9128=57924。一方、ベテルギウスの星とSKYのカウント値の差は59731−9901=49830だから

となって、うーんちょっと暗く見積もりすぎかな?と、そう簡単にはいきません。

他の三つの比較星を使った結果を全て平均して、1月12日夜のベテルギウスの明るさは約1.7等と見積もりました。

よければ皆様も、お試しください。