概要

センタリングチューブとセンタリングアイピースを使ったニュートン式反射の光軸調整について基本を確認しつつ、単純に斜鏡と主鏡のマークを中央に合わせただけでは光軸が正しくならないケースについて、顧問の経験をもとに2つの場合を考えます。一方は斜鏡のたわみ、もう一方はセンタリングアイピースの十字糸のズレが原因です。特に後者は、接眼部のスケアリングエラーと区別がつきにくいので注意が必要と。

光軸調整の基本(ご存じの方は飛ばしてください)

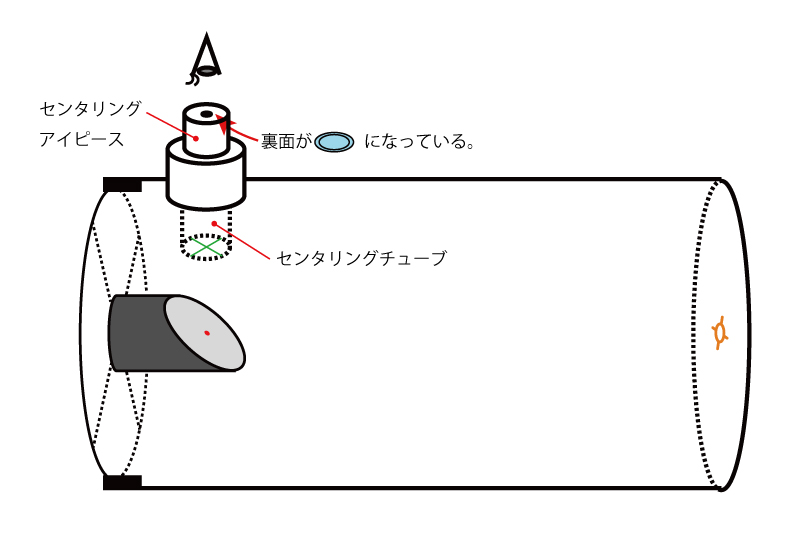

下の図1は、ニュートン系の反射望遠鏡での光軸調整の様子の模式図です。

接眼部に「センタリングアイピース」と「センタリングチューブ」と呼ばれる光軸調整用の治具が取り付けてあります。センタリングアイピースは,レンズの代わりに小さい穴をあけたアイピースで、そこから筒の中を覗けるようになっています。センタリングチューブは単なる筒ですが、筒先に細い糸で十字が張ってあります。この二つを組み合わせて接眼部に取り付けることで、のぞき込む視線の向きを、鏡筒に対して正確に直角にできるわけです(図を追加します)。

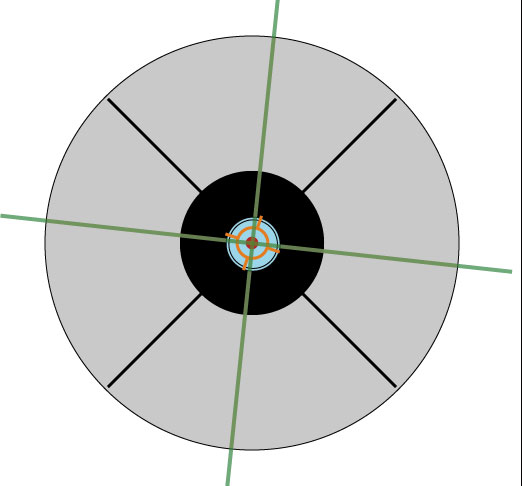

センタリングアイピースの小さな穴から鏡筒の中を覗くと、手前から順に

- センタリングチューブに張った十字糸(グリーン)

- 斜鏡のセンターマーク(赤ポチ)

- 斜鏡に映った、主鏡のセンターマーク(オレンジ)

- 斜鏡に映った主鏡に映った斜鏡の影

- 斜鏡に映った主鏡に映った斜鏡に映ったセンタリングアイピースの裏面(水色)

が見えています。文字にすると難解ですが、実際は下の図2のように見えています(斜鏡の「オフセット」がない場合を仮定してます*1)。

上の図は光軸がずれている場合です。ここから出発し、主に次の3つを調整します

- 斜鏡の回転・傾き・光軸方向の並進

- 主鏡の傾き

- スパイダーの長さ(通常必要なし)

それによって図2の状態から、下の状態に持ってくれば調整は完了です。

これはとても肩の凝る作業ですが、ガンバレば出来ます。おおざっぱに手順を書いておきます。

- 斜鏡ホルダーに斜鏡を固定している押引きネジを回し、斜鏡の「光軸方向の並進」を調整して、斜鏡のセンターマークを糸十字の交点に重ねる*2。

- 斜鏡の傾きを調整して、主鏡のセンターマークを糸十字の交点に重ねる。

- 主鏡の傾きを調整して、アイピースの裏面を糸十字の交点に重ねる。

斜鏡と主鏡の調整を行ったり来たりしないためには、この順番できっちり一つ一つ合わせていくことが大事です。

さて問題は、このように調整を行っても、なお光軸が合わないというケースです。それはとどのつまり、光軸の調整治具や望遠鏡自体の作りが決して理想的な状態になっていないから起こります。

以下では顧問の経験をもとに、そのような例を二つ、紹介します。

光軸が合わない例

1.斜鏡ホルダーの撓み

光軸調整は鏡筒を寝かせた状態で行うのが普通です。そのとき、斜鏡ホルダーは自身の重みで,わずかに撓んでいます。とくに我々の部で使用しているε200は旧式で、スパイダーが直径3mmほどの細棒で作られているため、この傾向が強いです。

ですので光軸をバッチリ合わせたつもりでも、筒先が天頂を向いた状態ではもうすでにズレています。

困ったことです。

対策として主鏡の傾きを調整した後、いったん鏡筒を垂直に立て、再度斜鏡を調整して光軸を追い込むようにしています*3

R200ssのように一体成型されていたり、羽根式に作られているスパイダーなら、上記のような心配はほとんどないようです。心当たりのある方は、光軸調整後に鏡筒を立てて、再度光軸をチェックするようにしてみてください。

2.センタリングチューブのスケアリングエラー(糸十字のズレ)←これが本題

図4は、センタリングアイピースの覗き穴と、センタリングチューブの糸十字の交点を結んだ線が垂直になっていない様子を表しています。このような状態では光軸調整はうまくいきません。

さすがにセンタリングチューブがこんなにズレることは考えにくいですが、先端の糸十字に中心が出ているかどうかは、かなりアヤシイと思います。

ただ、この状態であっても、調整によって図3のように斜鏡や主鏡のセンターマークをすべて中心に持ってくることは可能です。その場合、カメラセンサーに光束が斜めに入射して、片ボケになってしまいます。光軸がズレたレーザーコリメータをつかって調整した場合も、同じ状況になるはずです。

この状態はカメラマウントのスケアリングエラーとの区別が難しいので、光軸のズレをスケアリング調整で打ち消すという事態もあり得ます。砂糖を入れすぎたから塩を注ぎ足す、みたいで好ましくありませんし、補正レンズの性能も100%発揮できなくなってしまいます。また接眼部を回転させると、たちまち光軸がズレてしまいますし。

これの対策が簡単でない・・・

顧問は頭を悩ませました。そんなある夜です。インドのナーマギリ女神が枕元に立って言いました。

「汝、信じるのです。TAKAHASHIを」

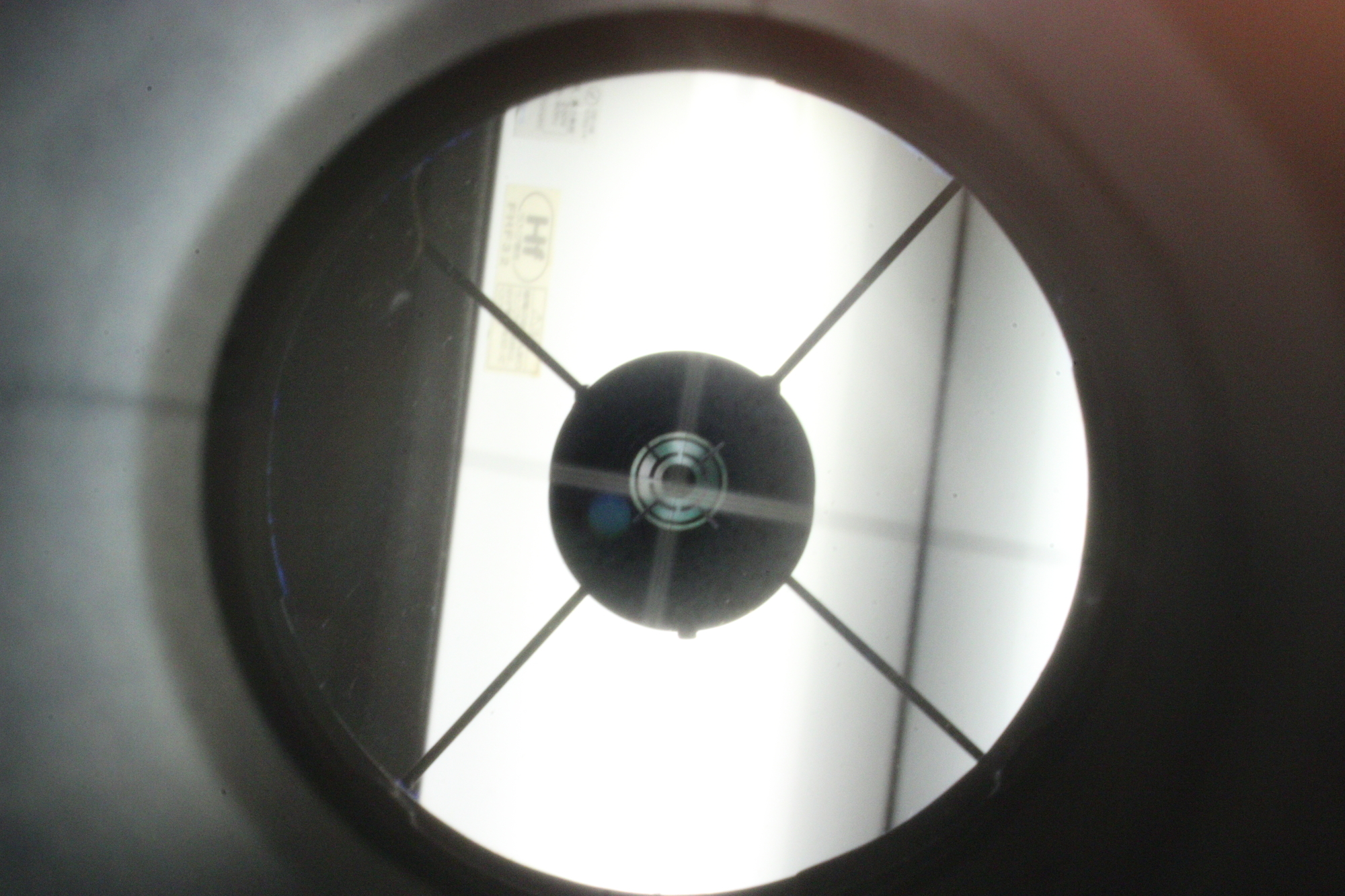

TAKAHASHIを信じる…。そうか,少なくともTAKAHASHIの鏡筒ならば、糸十字の交点よりも回転機構の中心のほうが信用できるはず*4。この方針のもと、顧問は光軸を下の写真のように追い込みました

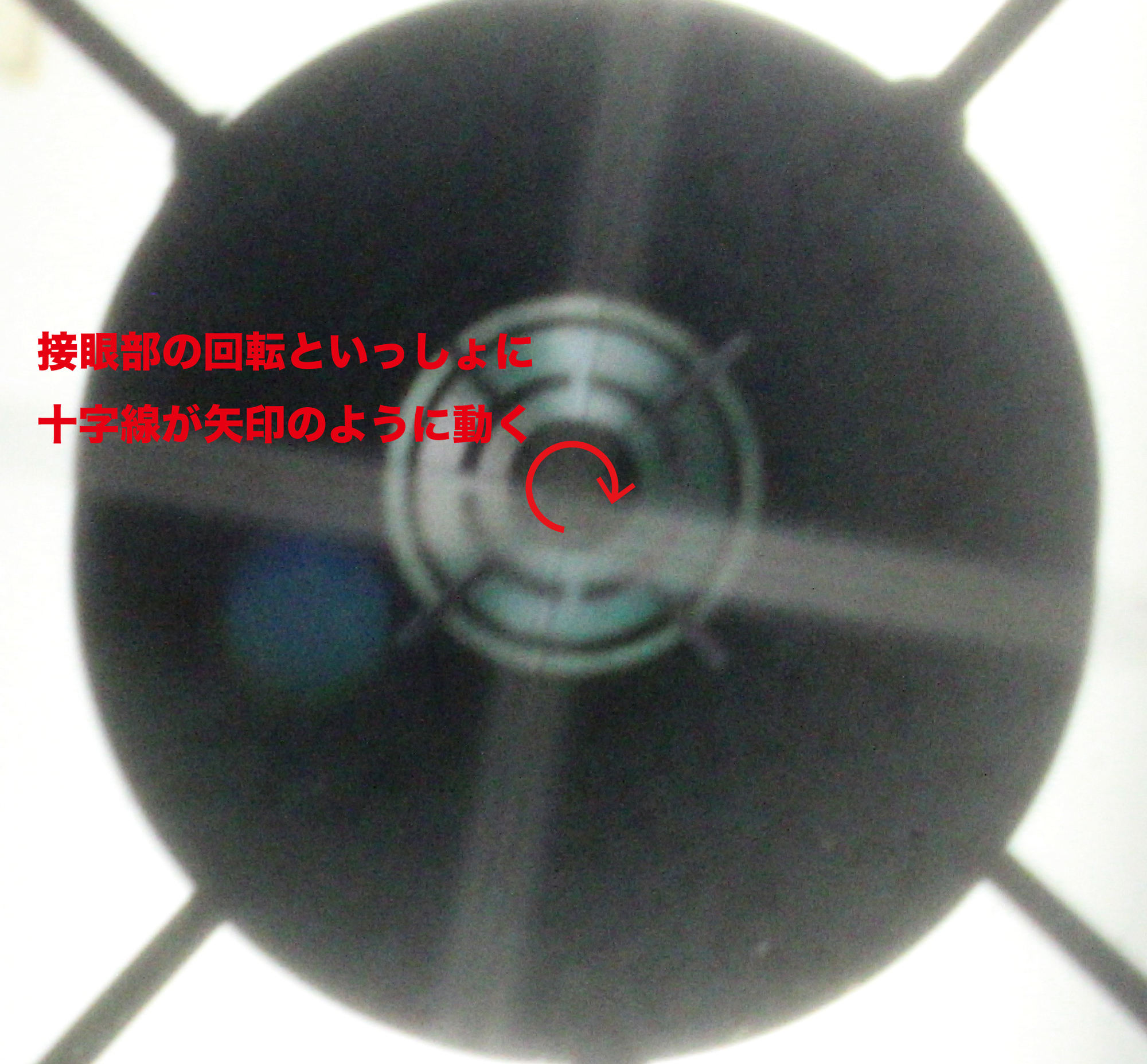

手前の糸十字は時計の7時の方向にずれていますが、ここで接眼部を回転させると、次の写真のように糸十字の交点が移動します

その回転中心を基準として、センターマークを合わせました。偉そうに書いてますが、このへんのことは実はTAKAHASHIの光軸調整マニュアルにちゃんと書いてあったりします。後から気づきました。

で、どうなったか。

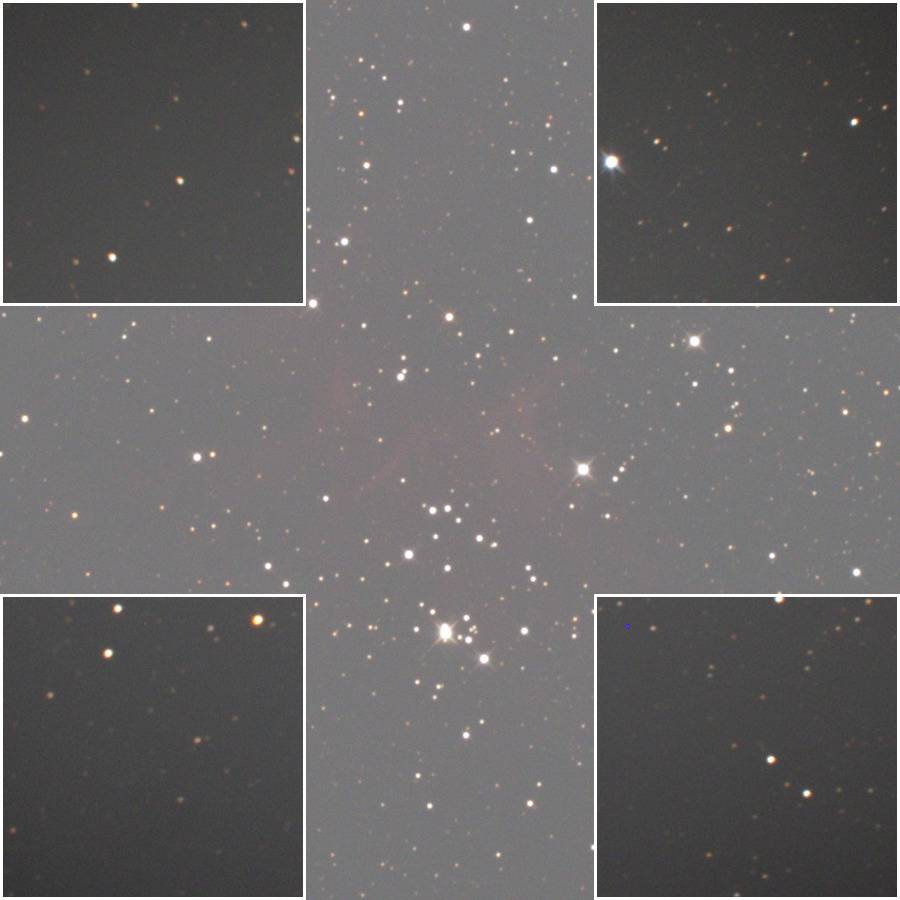

フルサイズカメラ(EOS6D)を取り付けて、中心と周辺の星像をチェックしました。まず、糸十字の交点を基準にした、従来の調整の直後の画像です。周辺300pxの切り出しです。

ピントは中心の星で合わせています。左下は良いですが、特に上側は左右とも星がぼってりして形も崩れています。スケアリングエラーのようにも見えます。

一年前はこの状態で

「まあ、デジタル対応でない古い補正レンズだし、こんなものと思いましょう。星もある程度丸いからいいや」

と下のようなソウル星雲を撮影していました(周辺トリミング)

おっと、本題からそれてしまいました。先日、ナーマギリ女神の教えに従って光軸調整したあと、そーなのかー氏と一緒に近場で機材チェック。その時に次のような結果を得ました。

空が明るく星の数が少ないですけど、星像は段違いに良くなったと思います。これならデジタル対応補正レンズも必要なかったりして?

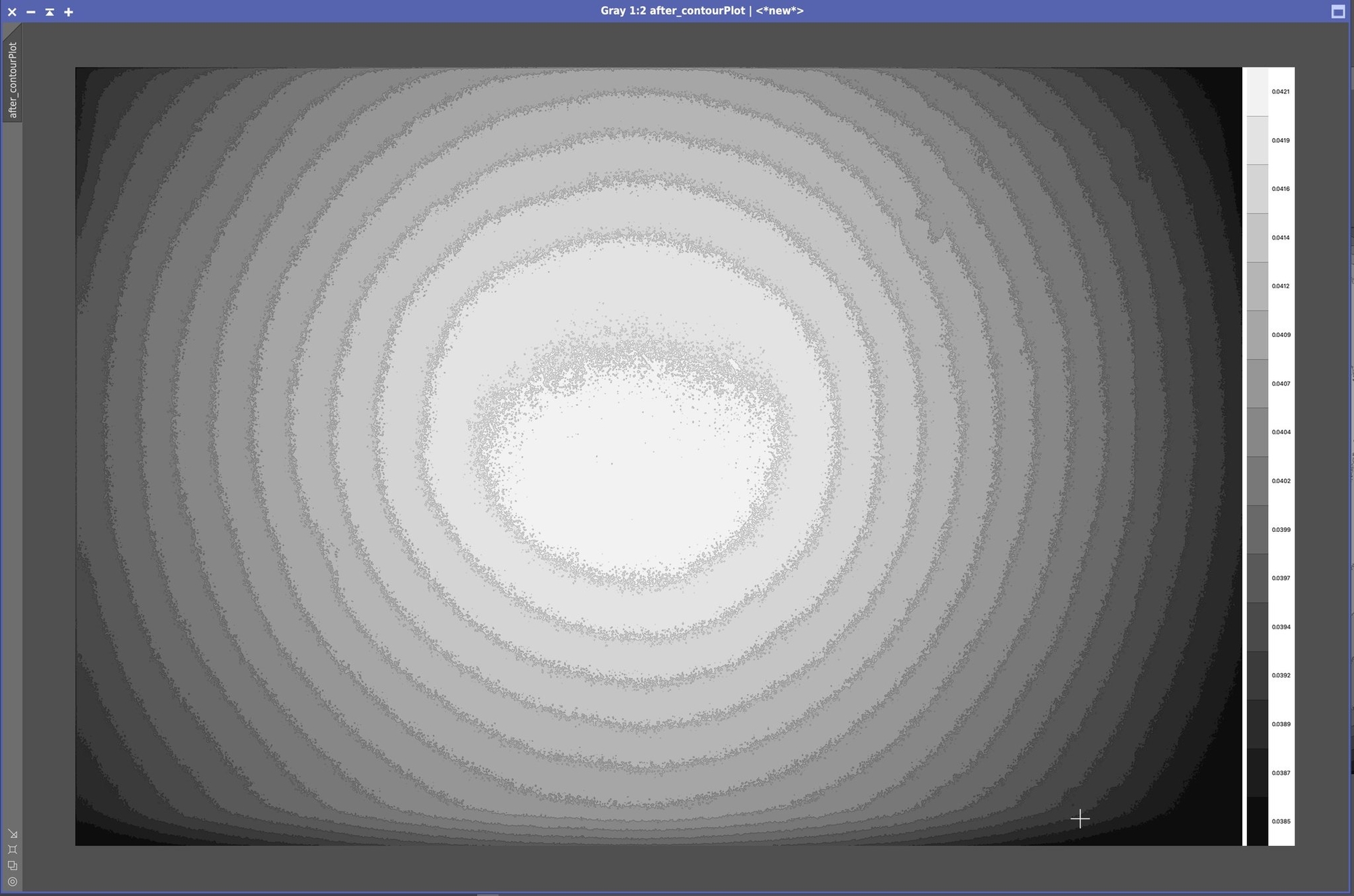

後日追記:光軸を調整した後のフラットの等高線画像も載せておきます

しかもこの状態なら、接眼部を回転させても星像は大きくは崩れないはずです。それも検証すべきでしたが今回忘れてました。また次回に

*1:F値が小さい明るめの鏡筒では,光量を確保するために斜鏡をワザと中心からズラして配している場合があります。このことを「斜鏡がオフセットされている」と言います。VixenのR200ssやタカハシのεシリーズがそうです。オフセットがあっても光軸調整の手順は同じなので特に気にする必要はありませんが,光調整が終わった段階でも次の図のように斜鏡の影だけが中心からズレていますので注意して下さい。(そーなのかーさんから指摘され追記)

*2:場合によってはスパイダーの長さも調整しないとこの二つが重ならないことがありますが、スパイダーの交換をしたのでない限り大丈夫かと

*3:斜鏡の調整に工具が必要な場合は、何らかの落下対策が必要ですので注意してください。

*4:顧問の見聞きした範囲では、たとえTAKAHASHIでも光軸調整後に接眼部の回転を動かさないほうが良い。という意見が多いように思います。この辺は鏡筒に依存する話ではありますが、工作機械で作られた精度なら、大丈夫なのではないかと信じたい。。