はじめに

天体写真の前処理(ダーク補正・フラット補正・スタッキング)を終えた画像に「縮麺ノイズ」と呼ばれるパタンが発生することがよくあります。後からの修正がほぼ不可能で、その画像はお蔵入り必至。業界の人々に恐れられています。

厄介なのは、おそらく原因が複数存在するために神出鬼没な点。Aさんは

「絶対発生するから、ディザリングが必須です」

と言ったかと思えば、Bさんは

「経験ないですねー。極軸をしっかり追い込んでいるのがいいのかも」

と言った具合です。じつは顧問もBさんの仲間でした。「縮麺ノイズ?出ないっすよそんなの^^」と余裕かましていたのです。

しかし突然のことでした。NGC1333の撮影結果に、唐突にソレが姿を表したのです。

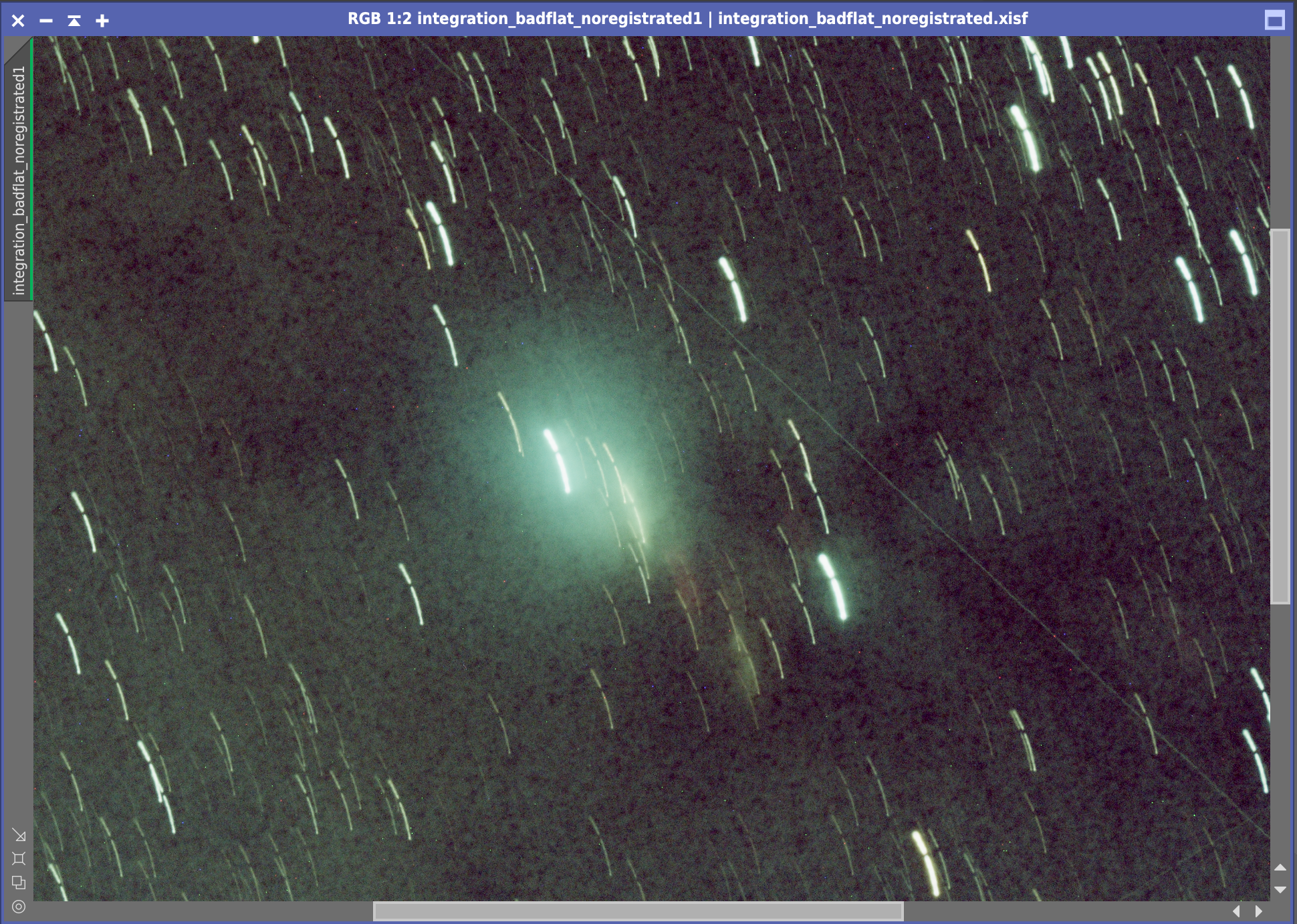

(写真1)

(写真1)

ぐはあっ、出てるじゃん。

これはRASA11"とASI294MCで撮影した約3時間分の画像を前処理後、PIで仮ストレッチしたものです。左上から右下方向に現れている引っ掻き傷のようなパタンが縮麺ノイズです。

なぜ縮麺ノイズが出るのか?

このような縞状パタンの発生発生原因については、多くの方*1が議論されていて、原因が「固定ノイズ」+「一方向的なガイドエラー」にあることはほぼ確実です。上のNGC1333の縮麺ノイズも例外ではなく、恒星基準の位置合わせをする前のダーク・フラット補正済みファイルをスタックすれば、それがはっきりします:

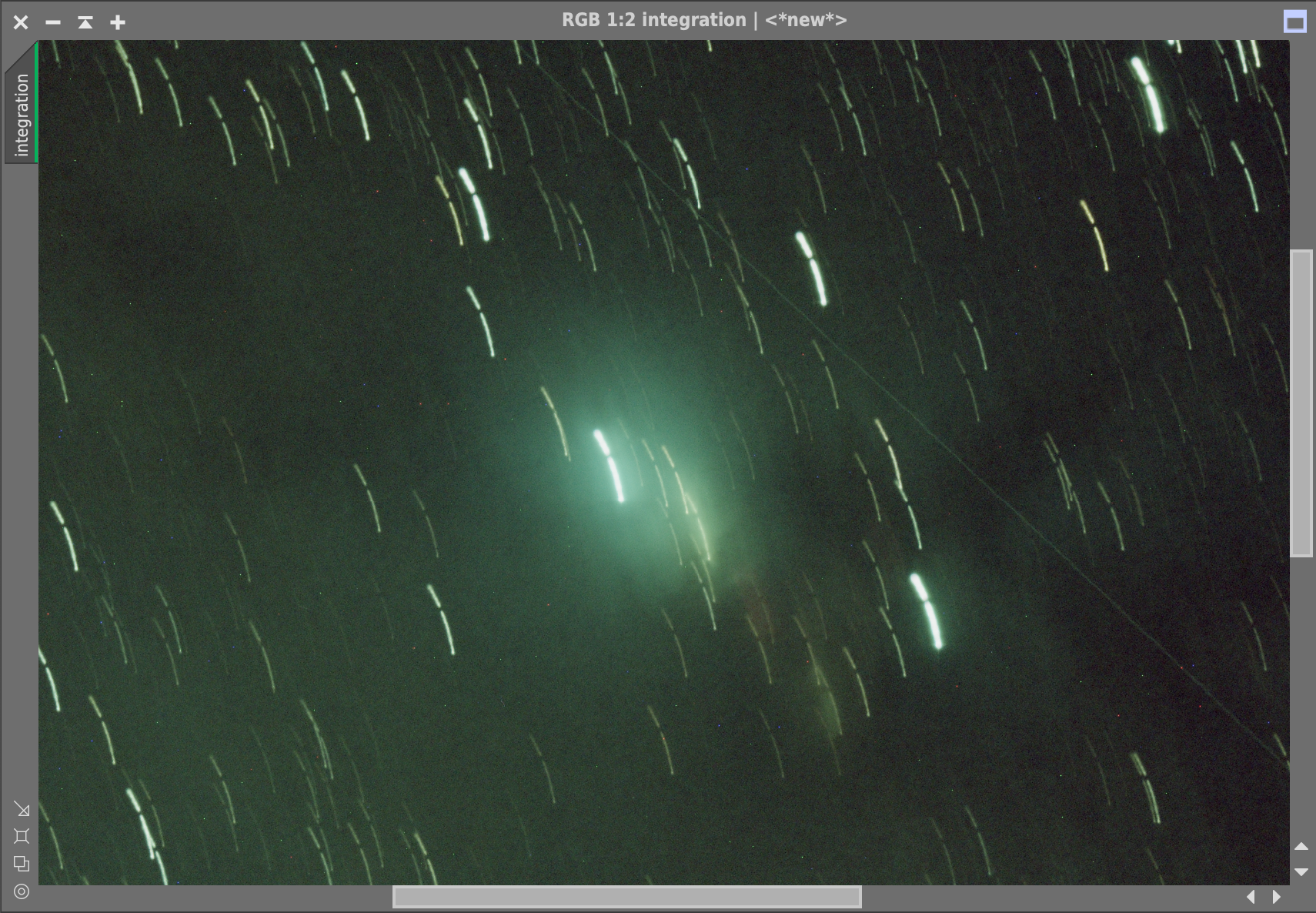

(写真2)

(写真2)

3時間分の撮影結果を位置合わせ無しでスタックし、中心部を拡大しています。よく見ると暗く落ち窪んだ固定ノイズがあるのがよくわかります。追尾エラーで星が流れているので、恒星基準でスタックすると星の代わりに固定ノイズが流れて、縮麺ノイズになるわけです。

ではなぜ、固定ノイズが出るのか?

固定ノイズとして代表的なのはホットピクセル・クールピクセルです。しかし上のNGC1333の例について言えば、縮麺が暗い筋として現れているので、ホットピクセルの線はすぐに消えます。また(写真2)の暗い落ち窪みはクールピクセルにしては、ボッテリと大きすぎます。

いろいろ調べてみたところ、今回の縮麺の原因はフラット補正にあることがわかりました。下の画像はフラット補正を省略して、ダーク・バイアス補正だけをおこなっった画像を位置合わせなしでスタックしたものです。

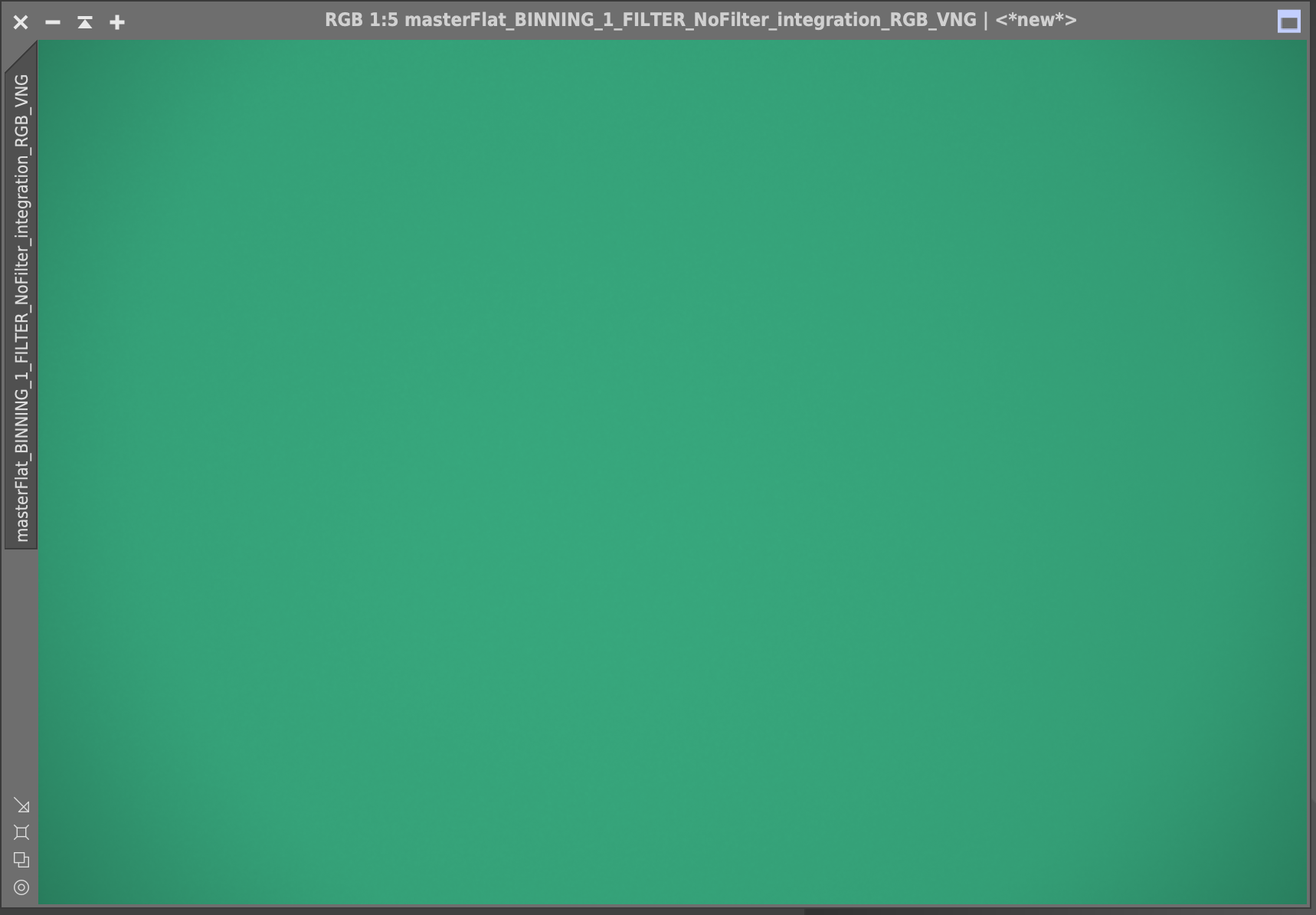

(写真3)

(写真3)

ツルツルです。

つまりフラット画像に明るい固定ノイズがあって、それでライトフレームを除算した結果、暗い固定ノイズが現れたということです。

下の写真が今回利用したマスターフラットです(294mcはグレーの液晶画面を撮影すると、このように緑に写ります。しかしマスターフラットの色は、結果にそれほど影響しません)。

(写真4)

(写真4)

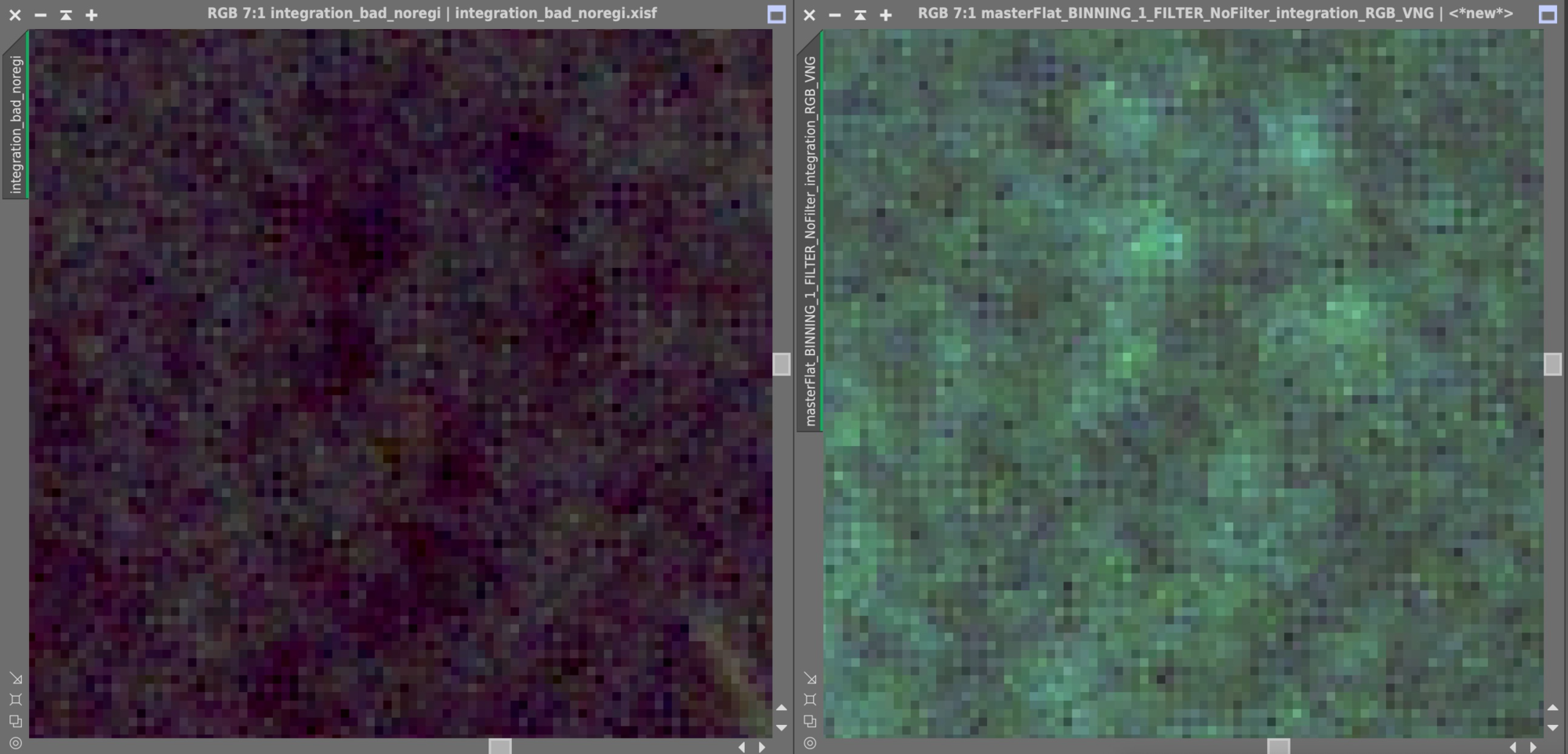

見た目十分滑らかですが、これの一部を拡大して、縮麺ノイズが現れた画像と同位置を比較したのが下の写真になります:

(写真5)

(写真5)

左が(写真2)の一部を拡大したもの、右がマスターフラットの同じ位置を拡大したものです。マスターフラットの明部として現れている部分が、(写真2)では暗く落ち窪んでいます。

これで今回の縮麺ノイズの原因が、フラット画像にあることがはっきりしました。

滑らかなフラット画像を得るには?

まず、我々が行っているフラットの取得方法を説明しますす*2:

(従来のフラット取得方法)

- 撮影後、ピント位置を動かさないようにして、望遠鏡を持ち帰る。

- 翌日、もう一度望遠鏡にカメラをセットし、画面と前玉の間には厚さ3mmの乳白色アクリル板を挟んで液晶画面を撮影。

- 露光時間が1秒ていどで、ヒストグラムのピークが半分になるように液晶画面の明るさを調整。

- 冷却CMOSを、ライトフレームと同じ温度に冷やして、50枚ほど撮影

この方法で作ったマスターフラットを使って、いままで問題なくできていました。ところがNGC1333に至っては、(写真1)のような縮麺ノイズがでてしまったわけです。そこで、

(対策1)まずフラットの枚数を50から128まで増やしてみました。

(対策2)フラットの枚数を128に増やしつつ、PIでは必要ないとされているフラットダークを撮ってみることにしました(PIのデフォルトでは、バイアス画像とライトフレームのダーク画像からフラットダークを推定して補正を行うようです。これが実はとてもよくないという噂をNiwaさんから聞いていましたので、怪しいと思ったわけです)。フラットダークの枚数は同じく128枚です*3

(対策1)では、多少は改善しましたけれど、やっぱり縮麺が残りました。結局は(対策2)がうまく行って、縮麺ノイズが消えました。うーん。

ということで、今回の教訓は

マスターフラットが十分滑らかになるように、細心注意を払いましょう

ですね。「当たり前だろ」という声が聞こえてきますが、真実とはつねに単純なものです。。。最後に下の写真をご覧ください

この写真は、

左「縮麺ノイズが現れたマスターフラットでのスタック結果」

中央「フラットダーク補正を行ったマスターフラットでのスタック結果」

右「フラットのせいなしのスタック結果」

です右に行くほどノイズが小さいのがわかると思います。つまりフラットダークを使うようにして縞ノイズは消えましたが、それでもライトフレームにダメージを与えているということになります。フラット画像をさらに滑らかにするよう工夫すれば、もっと良い結果が得られるはずです。

奇妙な事実

ひとつ、奇怪な点が残っています。同じ光学系で同じ日に撮影していたバブル星雲の画像をご覧ください:

(写真6)

(写真6)

前処理後、PIで仮ストレッチしたものです。

この画像、上の縮麺ノイズが現れたNGC1333(写真1)と撮影条件も前処理の内容も全く同じなのです。具体的には、同一の光学系で、撮影方向は対象が天頂から西に傾く時間帯で共通。露光時間とgainも同じ。前処理に用いたダーク・フラット・バイアスも共通です。 それなのに縮麺ノイズが見当たりません。こちらの画像はいくら強調しても大丈夫でした。

そして、この(写真6)の結果に関しては、フラットダーク補正を施し、枚数を128枚に増やした質の良いマスターフラットを使って再処理しても、結果がほとんど変わりませんでした。

違いとしては、バブル星雲が天の川中心部にあっって、NGC1333に比べて全体的に十分に明るいということくらいでしょうか。なぜそんな奇妙なことが?とも思えますが、この結果自体は、これまで従来方法のフラットを用いても縮麺ノイズが現れなかった顧問の経験とも、業界のあいだで縮麺ノイズが神出鬼没なこととも、一定の整合性があります。

解明はができれば縮麺ノイズについて新しい理解が得られそうですが、ちょっとまだわかりません。今後の課題としたいと思います。

縮麺ノイズ私感

最後に蛇足ながら。

顧問が天体写真を始めてから、縮麺ノイズに遭遇したのは今回を含めて3回でした。そして、その3回とも全てフラット画像に原因がありました。ライトフレームの固定ノイズも縮麺の原因になるのは確かながら、十分な露光時間を確保しセンサーの感度を上げ過ぎたりしなければ防げるのではないかなと思います。

ディザリングは、縮麺ノイズを防ぐポピュラーな方法として利用されています。しかしこれはやっぱり対処療法的なもので、やっぱり画像自体の固定ノイズを抑えることが、対策の本筋だろうと思います。ライトフレームの固定ノイズはさておき、フラットやダークの固定ノイズは工夫すれば減らせるはずです。そして、縮麺ノイズのかなり多くの部分は、フラット画像に原因があるのではないかと考えています。

あと、光害地での撮影では、縮麺ノイズが出やすいような気がしています。それは光害に埋れて僅かな輝度値の差として記録されている星雲を、強力に炙り出す必要があるからだろうと思います。この辺は、今回の記事の例で淡いNGC1333に縮麺が出て、バブル星雲には出なかった事情と似ているのかもしれません