面白いことは ただ面白さだけで そこにあるのではなく、

悲しみや苦しみとともに そこにある。

とは、作家でパンク歌手の町田康氏の言。良い言葉であるよなあ、と思います。そうして今回の遠征は、楽しみと共に様々な苦しみがありました。書き出しますと

- 予定撮影地の喪失

- DEC側モータのケーブル断線

- 強烈なスケアリングエラー

- 斜鏡の突然の結露

それでもよかったのは、これらの問題に現場で対応して最低限の撮影結果を残せたことでした。その辺含めて,時系列にご報告致します。

撮影報告

撮影地が見つからない

11月の末日の遠征撮影。天気の関係もあって、撮影地に選んだのは下見もしてない福島県田村市周辺のなぞの駐車場

でした。出発後、現地に明るいうちに到着していたそーなのかー氏から報告があり、当地は工事現場の事務所に変貌していて、街灯だらけで使えないとのこと。困った。

でも大丈夫。数年前から「はやま湖」以南の撮影地を求めていた顧問は、福島県中部地域をくまなくgoogleMapで探索していたのです。それほど離れていない、別の撮影地候補は「ムシムシランド駐車場」

あるいは、「もりもりランド駐車場」

のいづれかです。

「うーん、まあ、むしむしよりはもりもりだよね。常識的に判断して」

と、そーなのかー氏に撮影地の変更を伝え、私もそちらへ向かったのでした。結果的に、もりもりランドは良い撮影地でした。南北の視界が狭い欠点を除けば、冬シーズンなら文句なしです。

撮影風景です。私は2セット、そーなのかー氏は3セットの撮影機材です。

NJP赤道儀、DECケーブルの断線

セッティングをすませて機材のチェックをしている時に,DECモーターが動かないことに気づきました。よくみると,モーターへ接続するコードの端子がグラグラしていて断線している模様。原因は,前回のボリゾフ彗星の撮影で,鏡筒の方向を変えた際に,コードを強く引っ張ってしまったことにあったと思います。コードを束ねすぎると、取り回しの自由度が減って、こんなことになります。これは当地での復旧を諦め,1軸ガイドで乗り切ることにしました。まあRA側の断線でなくてよかった・・

教訓:コードを束ねすぎてはいけない。

ZWO294MCのスケアリングエラー

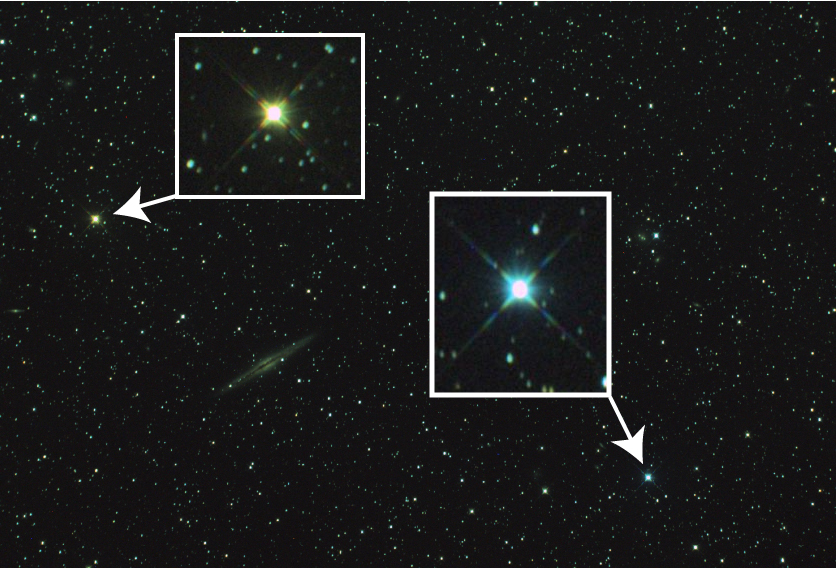

今回は,はじめて294MCとε-200の組み合わせで撮影しました。対象はNGC891です。いつもの手続きで撮影を開始。10枚くらい撮影した後,おかしなことに気づきました。

おっと,右下側でピントがあっていて,左上側でずれている。これはスケアリングエラーですね。しかもあからさまな。鏡筒とカメラの接続に使っているZWOのアダプターに、わずかなガタツキがあることは前々から気になっていました。ε-200ではRASAと違ってカメラが横向きになるので,重力でマウント面がわずかに傾いてしまったようです。

ちょっと考えて,カメラを外しました。マウント面に薄いテープを貼り付けて,再度固定したところ,上のスケアリングエラーは解消しました*1。

教訓:ZWOカメラのマウントアダプタには個体差あるかも。なにか対策しないと。

斜鏡の結露

日付が変わって、NGC891も西の空に低くなってきました。もうちょっと時間がありましたので、M81の撮影に切り替えました。

5枚ほど撮影した後、急に画像にソフトフィルターがかかったようになってしまいました。この夜の気温は−3度ほど、湿度もそんなに高くなかったのに。。。どうやら鏡筒の向きを変えたことが影響してたのだろうか?

しかし抜かりはありません。こんな時のために、シリカゲルの乾燥空気セットをちゃんと用意しておりました。ポンプから空気を送り込むこと5分ほど、SharpCapに表示される画像は、またもとのクリアな像に戻ったのでした。

教訓:鏡筒の向きを変えると、急に結露が起こることがある。

結果

以上のいくつかのトラブルを乗り越えて、この夜はNGC891,M81,エリダヌス座スーパーバブルの3対象を撮影しました。まずはNGC891から紹介します:

date: Nov. 30th, 2019

location: Katsurao vill. Fukushima Japan

optics: Takahashi e-200(800mm, F4), Heuib II filter

camera: ZWO ASI294MCpro

mount: Takahashi NJP, with MGEN autoguide

Exposure:gain250, 240sec x 27flames

後記

800mmにフォーサーズセンサで一軸ガイド。さすがに星は楕円形でした。でも全部同じ方向のガイドエラーだったので、コンポジット後にFlatAideProのガイドエラー補正で修正できました。

Gainのこと:今回、試しにgain250に上げて見たんですけど、なんか撮って出し画像が急にノイジーになった気がしました。次回は200に戻すか、冷却温度をさらにさげるか。

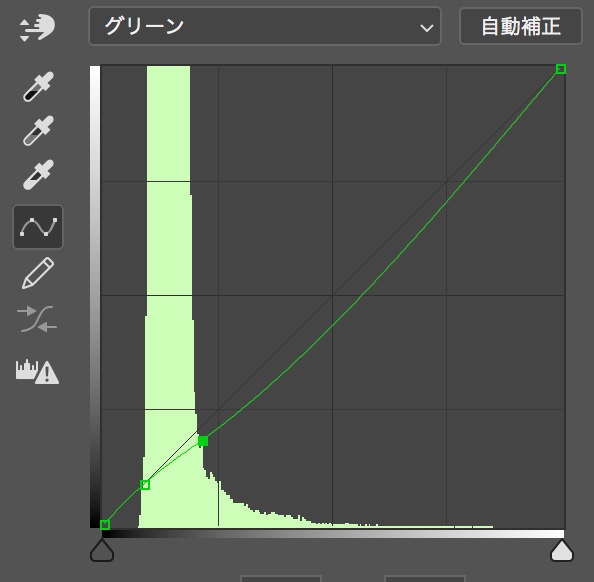

ASI294MCのカラーバランス:ASI294MCについてはようやく感触がつかめてきた。このカメラ、Gの感度がRやBにくらべて極めて強いのが、デジカメから移行してくるととっつきにくく感じる原因かなと思います。何も考えずに強調処理をしていくと、GのヒストグラムがR,Bに比べてどんどん太ってくる。つまりGだけがコントラストが強くなってしまう。その傾向はHeiub IIフィルターを入れてもあまり変わらなかった。背景がニュートラルになるよう調整しても、ハイライト側でGが過多になって、相対的に赤や青が弱くなってしまう。ではどういう処理をするのが正解なのか、まだ結論は出ていません。今の所は処理途中で

こんなトーンカーブを施して、histogramの形を整えています。

MGENのガイド:相変わらずガイドは安定しなくて、試行錯誤を続けている。もうMGENは短焦点ように切り替えようかとも考えている。今回はTol値を緩くしたら、ガイドが安定した。今まではこの値を小さくしすぎていて、ハンチングを起こしていたのかな。次回からはRa Dec共にtol=0.25~0.3くらいで試してみる。

*1:ただし,同じ方法をRASAで使った時は,スケアリングエラーがさらに悪化したこともあるので,この方法は注意が必要。