あらまし

じつは流れ星にあまり興味を持っていません

「いえ。流星って宇宙の塵芥が断熱圧縮で燃えてるだけですよね。ちょっと何が面白いのか分かりませんねぇ。」

顧問は以前からこんな調子ですので、流星群の極大の日はだいたい自宅で寝ぼけております。ペルセウス座流星群に合わせて夏合宿を行うなんてこともありません。頭脳が働いていないから、好奇心の幅が狭いのですね。どうもすみません。

ところで今月12日の夜。神割崎でM78の周辺を撮影していましたらやけに流星が飛びます。

「あ、そういえばふたご座流星群の極大が近いのだっけ? 念のため撮影しておくか」

とα7Sに魚眼レンズをつけて動画をほったらかし撮影していました。

しばらくして、カエル教教祖3.0さん(以下カエルさん)のツイートが目に止まりました。

ちょっと外に出たら雲量7...orz

— 蛙教教祖3.0 宮城県は天文県 (@kaerupapa) 2020年12月12日

雲を通して流れ星が見えた。

雲越しに(見えていたシリウスより明るかったから)-2等級より明るかった( ゚ェ゚)

23:12 一角獣座 経路からしてふたご群かな。

雲がなかったら大火球だったろうな。

(^_^;)\('_')クモガアッテモカキュウダロ

カエルさんが火球を目撃していたとき、顧問は目をギンギンにして、モニターに表示されるガイドグラフを凝視していたとおもいます。しかしあとで動画を確認したら、この火球が写ってました。

「動画に撮ってましたよ!」とコメントしたところ悔しがっておられましたね。

「こっちでも撮影できていたら、軌道の解析ができたのにー」

って。しかしすかさず、同じ宮城県内でこの流星を撮影されていた方を見つけ出してくださったのです。ありがとうございます。顧問がいた神割崎から西に30kmほどのところにある加護坊山にて、同じ流星は次の写真のように写っていました

おー、見かけの方向がだいぶん変わるのですね!

撮影された方は、ブログ

を書かれているSさんです。今回、許可をいただいて掲載しました。

顧問が撮影していた動画からも、各コマを切り出して比較明で合成して静止画を用意しました。

二つを比較して、軌道の解析ができる。流星たのしいじゃん。考えを改めました。

解析の方法

全体の手続き

まったくの我流ですが、以下の手続きで解析を行いました:

- それぞれの観測点の北緯・東経・標高を調べておく。

- 写っている星の位置を元にして, それぞれの写真から流星の始点・中央点・終点の赤緯と赤経を求める。

- 流星の写った方向の赤緯・赤経に対応する、観測点の位置と観測時刻における方位(真北からの角度)と高度(水平線からの角度)を取得する。

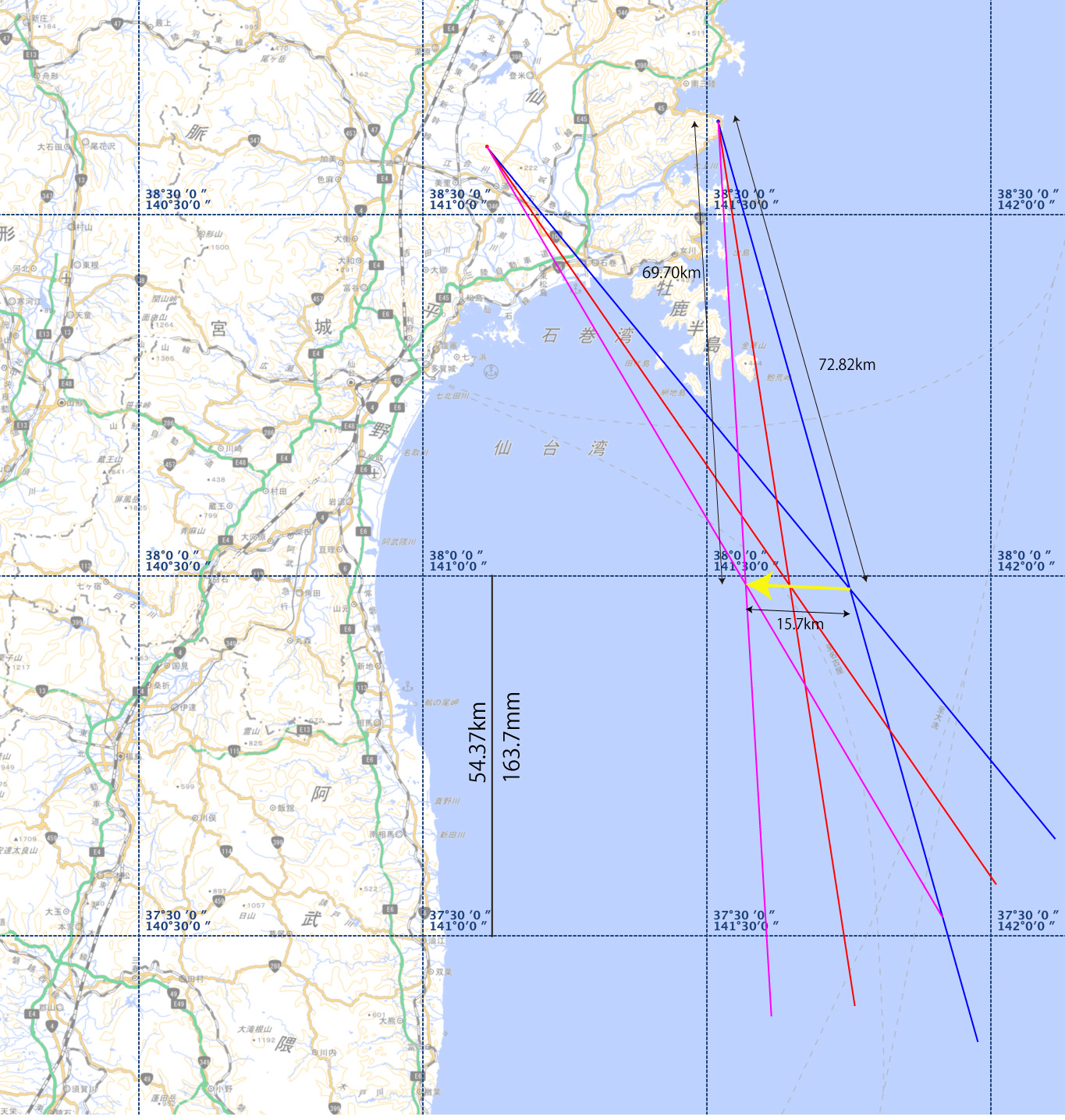

- 緯度線・経度線を記入した地図に,お絵かきソフトをつかって方位を書き込み、日本の線分が交わる点を求める。

- 交点との距離と高度をつかって、流星の高さを求める。

という流れです。

使用したソフトウェア・サイトなど

上記の3. は、フリーソフトのStellariumを使いました。もはや紹介するまでもないほど有名なソフトですけど、念のため以下からダウンロードできます。

標高・緯度・経度の取得、作図のための地図の入手には国土地理院の地図

が便利でした。

また、流星の見えた方向の赤緯・赤経をを取得するために、Pixinsightを使って二枚の写真に写っている星を位置合わせした上で比較明合成し、次のような画像を用意しました。

この写真から、それぞれの流星の開始点、中間点、終点の座標を求めることにしました。

解析結果

流星痕の中間点:赤緯-3度45分,

流星痕の終了点:赤緯-8度16分,

青:始点、赤:中間点、マゼンダ:終点、です。黄色の矢印が流星の軌跡になります。水平距離としては15.7kmを移動し、標高88.3kmから発光し,59.7kmまで落下したのちに燃え尽きた計算です。顧問のビデオ撮影では、1/

誤差について

誤差の要因のうち最も大きそうなのは、それぞれの写真を撮影したカメラの感度の差であろうと思います。感度が違えば、写真上の流星の視点と終点の位置が異なってくるはずです。これはそれぞれの画像に写っている星の測光をすれば補正できそうですが、今回はやってません(始点・中間点・終点が一直線に並んでいるので、多分大丈夫かなと)

第二に効いてきそうなのは、大気差、レンズの歪みでしょうか。第三に地球の曲率だとおもいます。

実際の計算はどのように行われているのか、もうちょっと勉強してみようかしらん。