こんばんは。天文部のT(仮称)と申します。当時1年生だった前回のエントリー以来の登場になります。

今は2年生になりました。よろしくお願いします。

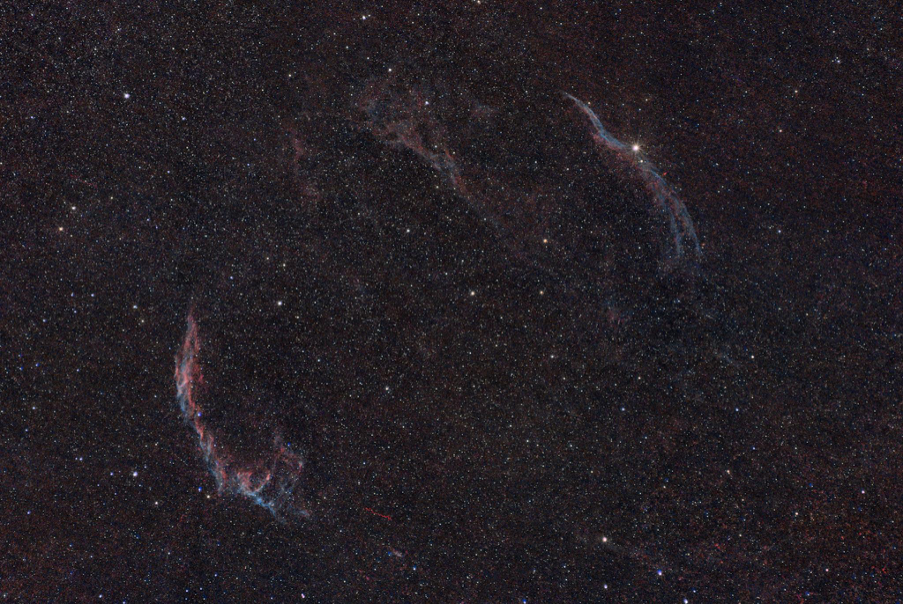

事の始まりは6月28日の観望会でした。フィルター越しにはっきりと見る事ができた網状星雲の姿が忘れられず、「眼視で見れるなら撮影は余裕でしょう」なんて思いながら、ひとまず近場のスポットから狙ってみることにしました。

久々に天候に恵まれ、ようやくできた天体撮影でのファーストライトです。

総露光時間は僅か48分ですが、天体撮影にあつらえ向きと言われているEOS6Dならそこそこ良い結果となってくれるでしょう。と思いスタック済みのデータに強調処理を施すと、結果がこちら

なんでしょうか?この意味不明な縦縞模様は...

NikonのD4で撮影していた頃のトラウマが蘇ってきます...。

Xに投稿してみると、沢山の方々から「Canon bandingreductionを試してみると良い」などとご助言頂きました。(どうもありがとうございます)

顧問の協力で、後日pixinsightでCanonbandingreductionを試してみると、この一見不規則な縞模様が、完璧に補正されました。「これは凄いなぁ...」と思いながらも、自分はpixinsightを持っていないので、どうしたものか、と思っていた所、顧問から「sirilにも似たような機能で、BandingReductionというものがあるそうです」と教えて頂きました。これは大朗報です。

しかし、暫く探しても見つけられず、ふと「帯域圧縮」というパラメータが目に入りクリックしてみると、どうやらこれがBandingReductionだったようです。翻訳verを使っていると時々こういうことがあるので厄介です。

そうしてsirilでのBandingReductionを適用してみた結果がこちら

pixinsightでのreductionと比べても遜色無いレベルで縦縞模様がしっかりと消えてくれました。これはありがたいです。

しかし光害地から狙うにしては露光が少し短すぎたようで、これ以上の強調処理を施すとノイズ塗れになってしまいます。オマケに雲通過によるものと思われるムラも...

リベンジマッチ

7月22日夜はそこそこ透明度も良さそうだったので、少し気合いを入れて海まで行ってきました。

現地ではすっかり高く昇るようになった夏の大三角付近で天の川が見えていました。上記の場所からは直線距離で7〜8km程しか離れていませんが、かなり空の明るさに差があります。

下の画像は、住 F5.6 90秒 iso400で撮影した住宅街(明るい空)でのヒストグラムです。ピークが真ん中辺りに来ています。

これに対して、F5.6 90秒 iso1600で撮影した海(暗い空)でのヒストグラムです。

ピークは左から2枠目辺りですね

ヒストグラムの綺麗さが全く違いますし、暗い空で撮影した方は4MBほど情報量も多くなっているようですね

海ではカメラの液晶からも星雲の姿を確認できたので、光害地での撮影時のように、いちいち星の並びから構図をセッティングしなくて良いのはかなり楽でした。

極軸合わせや天体の導入など諸々のセッティングを終え、いざ撮影開始!と空を見上げると、なんと一瞬にして夜空一面を雲が覆ってしまいました。

「iPhoneの天気アプリでは完璧な快晴予報だったのに...」と少々落胆しながら、30分ほど待ち、ようやく雲が抜けきった所で撮影開始。夏はこういう事が多いですが仕方ない。

翌日に学校も控えていますので、2時間程撮影して早々に切り上げました。

Sirilで画像処理

このような淡い星雲の処理は初めてだったので、試行錯誤の末、ようやく満足がいったのがこちら。

今回色々試してみた所、arcsinh stretchでストレッチすると色乗りがかなり良かったです。おかげで星雲の色もいい感じに出てくれています。

ひとまずリベンジ成功ですかね

所感

6Dにしてからフラットムラなどに悩まされる事がなくなり、ようやく画像処理に集中して向き合えるようになり嬉しいです。

そして、やはり暗い空は良いですね。光害地で撮影したデータは殆どがBandingReduction必須でしたが、海で撮影したデータには必要ありませんでした。少しの移動でこれほどの差があるなら、これからは体力が許す限りなるべく暗い空へ出向きたいですね。