はじめに

上の三つは、いづれも顧問が蔵王山での雲抜けを経験した時の天気図です。これら気圧配置の類似点を元にして、3年前の8月のブログ(蔵王雲抜けの記録 - 天文はかせ幕下)にて、雲じいは以下を述べました:

そして先日、2023年7月22日21時の天気図はこうでした。

気圧配置は似ています。そして実際に蔵王山付近は21日から二日連続で安定した雲抜け状態に恵まれたのでした。

撮影後、23日の明け方に撮影した、仙台方向の様子です。雲ですっぽり覆われていました。

メカニズムの詳細ははっきりしませんが、東シナ海付近の低気圧(台風)が作る上昇気流が、日本付近の高気圧の下降気流を強める要因になっていて、それが前線の活動にも影響を与えているのかもしれません。こんど蒼月さんに質問してみよう。

撮影記

出発の時は天気を期待していませんでした。日付が変わってから2時間ちょっと撮影出来れば御の字かなと。短時間で成果を上げるために、RASA11"を持ち出します。顧問は、最近の筋トレの成果でRASAを気楽に持ち出せるようになったのです、パワー!

実際には22時くらいから快晴となり、しかも無風。年間を通しても数えるほどしか恵まれないような好条件でしたね。やったぜ。

刈田リフト乗り場駐車場では、かのーぷすさんとkaerupapaさんとご一緒しました。大黒天駐車場には東北大天文部のJDさんと東京からいらした さてぃ さんが撮影されてました。皆さん雲抜けのパターンを掴んでいるみたいです

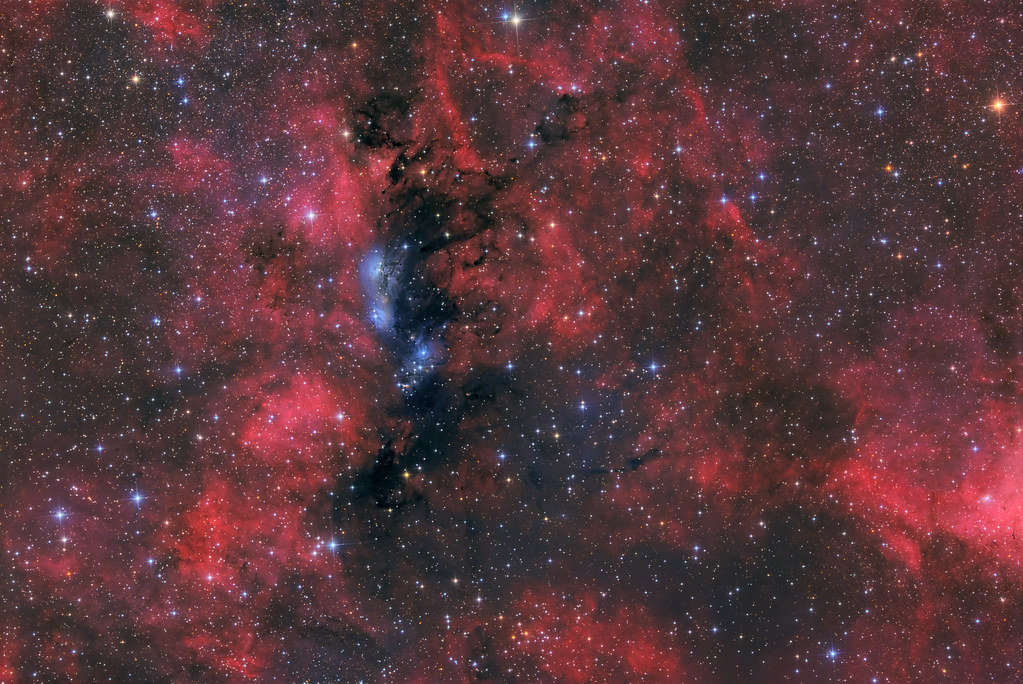

今回の対象はNGC6914。白鳥座のサドル星付近にある青い散光星雲です。構図は以下の通り。

たっぷり4時間半ほど露光できて、ガイドも安定していましたので手ごたえ十分でした。画像処理もいつもより慎重に取り組んで、こちらが結果です。

Date: 2023-7-22

Location: Miyagi, Mt. Zao(1590m)

Optics: RASA11

Camera: ZWO ASI2600mc-pro

Exposure: 84fx 180s, gain100

Processing: Pixinsight, Photoshop

良かったところと反省点

RASAを使っての撮影、前回からの改善点は以下の2点でした

- 手作りフードのはめ合いをきつくして、子午線反転前後でフードに取り付けた疑似スパイダーの角度のズレを防ぐ

- カメラに取り付けるケーブルを2mから3mに伸ばして、子午線反転動作を安心なものにする。

1.について:RASAは対物側にケーブルがくるので、いろいろ工夫しても輝星の像が崩れるのが泣き所です。それでフードに疑似的なスパイダーを付け、スパイダーにケーブルを這わせることで星像の崩れを防いでいます。しかしながら、フードのズレが原因で子午線反転前後の光条が一致しなくなり、スタック後に星が割れてしまうのです。こんな風に。

対策として単純にフードの内側にフェルト生地をさらに張り付けて、はめ合いをキツクしてみました。これは効果あって、中心付近の光条は以下のように改善しました

2.について:RASAは対物側にカメラが来るせいで、カメラにつないだケーブルが短いと、パソコンが引っ張られたりします。いままで子午線反転のたびにハラハラしていました。ケーブルを3mに伸ばしたらだいぶん余裕ができました。なぜ今までやらなかったのか。

反省点は片ボケです。今回のリザルト、写真右上の星像はピクセル等倍だとこんな風になっちゃってます。

これは今までに無かった症状で、おそらく原因は分かっています。

先日の撮影、またRASAで方ボケやってしまったのだが、どうやらFilterDrawerのこのイモネジがでっぱっていたせいのよう。Drawer差し込むとイモネジ側が0.3ミリほど膨らんだ

— だいこもん (@pochomskii) 2023年7月24日

Drawerが入りにくいなあって思ったのだよなあ。なぜあのとき踏みとどまらなかったのか😭 pic.twitter.com/mqrCaLav2E

それにしてもRASAの片ボケに泣かされるの、もう何回目かな。まことに扱いの難しい鏡筒です。でも次回失敗しません、ご期待ください。